“早霞不出门,晚霞行千里”……蕴含气象智慧的客家古谚,如何与现代科技共筑防灾之盾?近日,江西理工大学应急管理与安全工程学院“云岫观天地,应急护平安”暑期三下乡社会实践队在会昌县与寻乌县带来了融合古老农谚与现代气象监测科技的防灾减灾实践课,深挖民间智慧,筑牢安全防线。

“火眼金睛”:筑牢防灾第一线

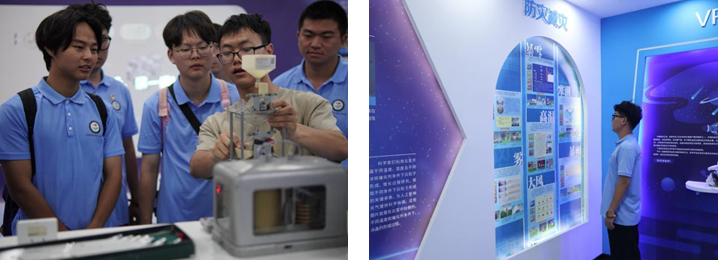

在会昌县气象局预警核心区,巨大的雷达监测屏如同“火眼金睛”,实时捕捉风云变幻,精准识别微小天气异动,为暴雨、强对流等灾害预警争分夺秒。队员们沉浸式体验了气象数据从采集到发布的全链条,深刻理解了气象部门在防灾减灾“生命线”上的关键作用。气象科普馆内,泛黄的历史照片与先进的卫星模型交织,无声诉说着中国气象事业从筚路蓝缕到智慧监测的壮阔征程。

图左为工作人员向队员展示气象监测系统 图右为队员参观气象展厅 马健平、蔡旭颖 供图

农谚密码:融合乡土智慧的实践课

云走东,雨无踪;云走西,披蓑衣……在安全汇演现场,队员们不仅用纯正客家方言诵读古谚,还通过互动屏幕进行“谚语竞猜”,揭示其蕴含的科学预兆;同时,他们开设“防灾节气课堂”,用普通话与方言双语解读节气与灾害关联,巧妙串联物候知识与避险技能。乡亲们和孩子们争相举手,在互动中将节气防灾学问刻进脑海。

图为村民和孩子观看安全汇演 皮丽霞 供图

图为孩子回答农谚问题 皮丽霞 供图

山歌顺口溜:唱响防灾“平安符”

“乌云压顶天昏昏,赶紧回家关窗门”“小暑一声雷,倒转做黄梅”……队员们还创新改编客家山歌和顺口溜,让防灾知识有了更生动的载体。改编自节气规律的顺口溜,把抽象的预警信号化作易懂易记的乡音。队员们领唱上句,台下乡亲们用方言接出下句,歌声里既有“白露种高山,秋分种平川”的农时智慧,也有“霜降见霜,米谷满仓”背后的储粮防灾经验。这些融在歌声里的智慧,让防灾意识顺着乡音流淌,在时序流转中守护着一方安宁。

图为队员领唱顺口溜 皮丽霞 供图

现代气象科技赋予我们洞悉风险的“千里眼”,而客家农谚却是先民解读天象的“密码本”,节气规律揭示了灾害发生的“时间窗”,而乡土顺口溜则是让知识扎根、代代相传的“金话筒”。实践队员将这四者有机融合,用乡音乡情讲好安全故事,为会昌县与寻乌县的村民编织出一张“知天时、接地气、会避险”的全民防灾安全网。(彭子晴、陈依琳、程嘉宇)

https://share.jxgdw.com/share/media/1592656

![]() 赣公网安备 36070202000070号

赣公网安备 36070202000070号